L’Europe n’est pas tout a fait une citadelle ni une forteresse, mais plutôt une sorte de piège à loup, qui se referme une fois qu’on y a déjà posé le pied.

Lorsqu’on va aux confins extrêmes de cette Europe qu’on se plait à présenter comme l’Eldorado des pauvres du Monde, on s’imagine trouver des fortifications et des herses, ou quelque chose qui ressemble à une barrière matérielle infranchissable. A l’endroit où, sur les cartes, sont dessinés des pointillés menaçants, on croit souvent trouver des pylones de métal, plantés dans le sol et reliés entre eux par des barbelés. Nos cours d’histoire sont remplis de ces images romantiques d’empires enfermés derrière des murailles infranchissables, seules défenses face à l’ennemi : le mur d’Hadrien, la muraille de Chine, le rideau de fer ou le mur de Berlin. Nous avons grandi avec l’idée que les puissances ont besoin de pierres et de barbelés pour s’enfermer. Notre représentation du Monde contemporain, alimentée par des images de guerre et de terreur, part du principe – archaïque – qu’on arrête les hommes avec des murs et des canons. Pourtant il n’en est rien. Les frontières de l’Europe sont translucides, immatérielles, invisibles. Et la guerre livrée à « l’envahisseur » est imperceptible et silencieuse.

Quand vous marchez sur les pointillés de la carte, vous ne trouvez que des champs ou des cours d’eau. Il n’y a pas de rupture, pas de changement de paysage. D’un côté comme de l’autre de la ligne, c’est le calme absolu. Il faut bien l’admettre, les Etats n’ont pas besoin d’ériger des enceintes pour se protéger : la modernité a apporté toute une panoplie de moyens bien plus efficaces et socialement acceptables pour endiguer « l’invasion » et combattre les « indésirables ». Il n’est désormais plus nécessaire de heurter la sensibilité des populations locales en réalisant des saignées dans le paysage, d’engager des grands travaux qui posent question aux élites intellectuelles et effraient le quidam. Assurer l’intégrité territoriale et protéger l’espace vital européens ne nécessitent plus de construire des barricades.

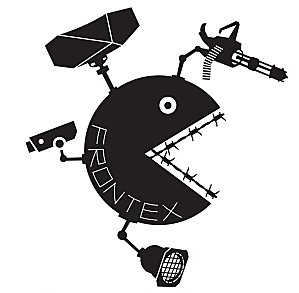

Désormais, la guerre à l’Autre se fait dans le silence de la nuit, à l’insu de l’homme-à-la-conscience-tranquille, à renfort de sondes et de drônes, de bornes biométriques et de détecteurs de mouvements. Le mur est technologique. Invisible, mais pas indolore. A défaut d’avoir des soldats en position, la frontière contemporaine se dote de policiers en perpétuel mouvement, de RABIT1 en patrouille. Les envahisseurs n’entrent plus à cheval, mais rampent dans les herbes et courbent l’échine pour se rapprocher de la froideur du sol, espérant échapper à l’oeil infatiguable des caméras thermiques. Leur rencontre avec la police n’est plus hasardeuse, mais anticipée, telle une frappe chirurgicale : leur parcours est surveillé depuis le ciel, par un des ovni2 de la police aux frontières. Ce n’est pas anodin si le migrant est comparé, dans la presse et la littérature, à une ombre, une silhouette. Sans papier, donc sans identité, il ne peut se déplacer librement que dans les interstices laissés par les outils du contrôle. A l’ère des hautes technologies, ces interstices se réduisent chaque jour un peu davantage, et avec eux la liberté de circuler librement. Le mur a laissé la place au filet. Sans le savoir, celui qui a franchi les pointillés est déjà pris dans la nasse.

Après, tout n’est qu’une question de temps. Le temps avant d’être attrappé, le temps avant de sortir de rétention, le temps avant d’arriver au but, le temps avant d’obtenir les papiers, le temps avant d’être accepté, intégré, assimilé, puis digéré par « l’Occident ». Des mois, des années, une vie entière pour obtenir seulement le droit d’être là. Les murs n’ont plus de réalité matérielle, mais sont partout autour de nous, dans la tête des européens, dans le coeur des étrangers, douloureusement éternels.

Les frontières ne sont plus matérialisées, parce qu’elles n’ont plus besoin d’être représentées. Elles sont dans les mentalités, au coeur de notre rapport à Autrui. On croit que les murs incarnent la puissance des Etats, alors qu’ils ne sont que leur défaite. L’Etat a vaincu idéologiquement lorsqu’il n’a plus besoin de murs pour se protéger, lorsque chacun de ses administrés se présente comme un obstacle à l’Autre. En Occident, la souveraineté du territoire est assurée par sa population elle-même, car chacun y a appris à craindre l’étranger, à s’en méfier et à lui opposer des barrières infranchissables. « On ne peut pas accueillir toute la misère du Monde… » : cet égoïste aveu repris en choeur ou tacitement accepté par la plus grande majorité des européens constitue le meilleur argument idéologique en faveur du repli communautaire. L’Autre, quelle que soit sa misérable condition, n’est perçu que comme un danger potentiel, une menace envers l’équilibre des forces. Bien qu’il soit obligé d’entrer en rampant, il est considéré comme un ennemi, parce qu’il apporte une façon d’être et un mode de vivre qui n’est pas identique à celui cultivé en Europe depuis l’antiquité.

Tout européen, s’il ne s’oppose pas à la traque aux étrangers, se rend complice d’une abominable croisade idéologique qui, bien qu’elle se passe de remparts et de meutrières, ne fait pas moins de morts pour autant.

Même sans murs, l’Europe manque cruellement d’horizon.

A regarder :

No job, no money, no food, no dreams

1. Lapin en anglais, le sigle désigne l’équipe d’intervention rapide de la police européenne aux frontières, gérée par l’Agence Européenne de Contrôle des Frontières Extérieures (FRONTEX).

2. Les hélicoptères utilisés actuellement par Frontex vont peu à peu être remplacés par des drônes (UAV en anglais).

________________________________

Trouvé sur L’Interstice